Traitement des images

1 introduction

Vaste question que le traitement des images astronomiques... Pas question ici d'aborder le sujet autrement que dans ses grands principes, tant il y aurait à dire. Pour le détail, on se reportera aux innombrables fils de discussion et tutoriaux accessibles sur la toile.

2 les grands principes pour le ciel profond

A la fin d'une belle nuit claire, l'astrophotographe se retrouve avec quelques dizaines d'images chèrement acquises, après avoir lutté contre du matériel rétif, des logiciels retors et les milles et un tracas du ciel qui se voile, de la rosée qui tombe et du vent qui se lève sur un gros newton qui se met à danser...

Il va falloir maintenant transformer les images brutes pour en obtenir une image finale agréable qui récompensera une nuit de labeur.

Pour cela , il faut suivre les étapes suivantes :

- calibration des images brutes avec les dark/biaises/flats, corrections des distorsions et des hétérogénéités d'éclairement

- empilement des images étalonnées

- "embellissement" de l'image finale

3 Première étape: calibration, corrections diverses et alignement

Cette première étape est indispensable pour améliorer la qualité image en réduisant une partie des défauts de l'image brute, qui est entachée de plusieurs défauts : (i) bruit thermique du capteur et biais électroniques (ii) anisotropie d'éclairement due au vignettage (iii) présence de poussières (iv) distorsion optique (v) non-alignement entre images dus à des dérives ou à des défauts de guidage, à un défaut d'alignement de la monture...

3.1 calibration

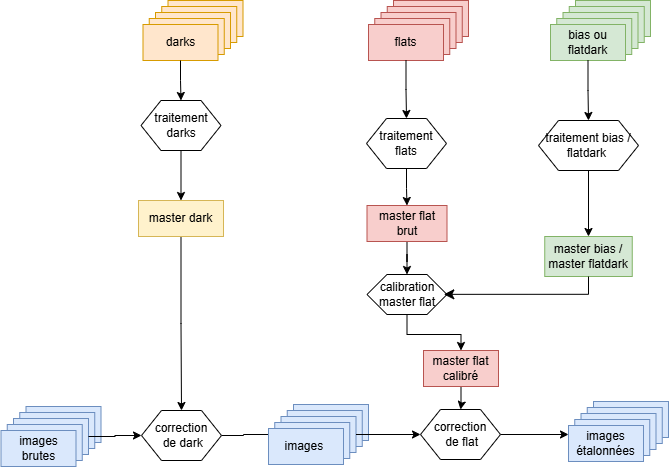

Chaque image brute va subir deux opérations d'étalonnage :

- une soustraction du master dark pour éliminer les biais électroniques et une partie du bruit thermique ...

- ... puis une division par le master flat qui va corriger le vignettage et atténuer l'effet des poussières

A cette calibration pourra s'ajouter un algorithme de pondération (voire de rejet) des images en fonction de critères de qualité (contraste, niveau du fond du ciel,FWMH des étoiles )

Le schéma ci-dessous résume les opérations de calibration :

3.2 correction de distorsion, déconvolution et alignement

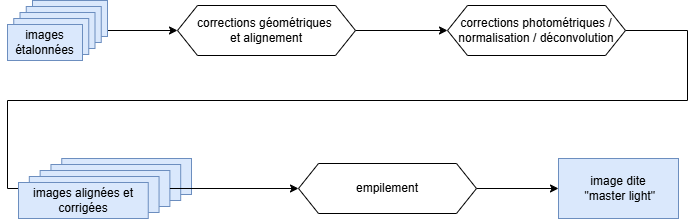

Ces opérations visent à améliorer la cohérence entres les images brutes avant leur empilement.

Elles peuvent mettre en oeuvre des algorithmes extrêmement sophistiqués:

- pour corriger les distorsion géométriques de l'image , à partir de reconnaissance de motifs d'étoiles (solution astrométrique)

- pour aligner les images par rapport à une référence (correction de dérive de guidage d'une image à l'autre)

- pour normaliser la luminosité dans le champ et entre les images

- éventuellement pour opérer une déconvolution qui tend à rendre les étoiles ponctuelles

A la fin de cette séquence, on obtient des images étalonnées, corrigées des distorsion et "superposables".

4 Deuxième étape : Empilement (stacking)

L'empilement des images étalonnées constitue la dernière étape du prétraitement : on va "sommer" les images qui ont été alignées au préalable, avec une image finale dont chaque pixel sera une combinaison de tous les pixels homologues des images unitaires.

Cette combinaison est un peu plus complexe qu'une simple moyenne, parce qu'elle inclut des algorithmes de rejection qui éliminent les valeurs anormalement écartées de l'image moyenne : c'est ce qui permet d'éliminer les artefacts comme les traînées de satellite, les avions, et autres météores

A l'issue de ce processus, on a une image appelée "master light" avec laquelle on va pouvoir commencer une séquence de traitement.

Le schéma ci-après résume les étapes de traitement post-calibration :

5 troisième étape : Traitement post empilement

On n’arborera cette partie que dans ses grandes lignes , tant les traitements sont diversifiés en fonction des caractéristiques de l'image : image en couleur native, image monochrome, image avec des filtres à bande étroite, etc.

En général , l'objectif visé est de reconstruire une image en couleur à partir d'une ou de plusieurs images séparées.

5.1 qu'est ce qu'une image après empilement ?

C'est un truc relativement moche, sans contraste ni luminosité, avec quelques détails discernables (étoiles ou structures très brillantes...).

D'une façon plus technique , c'est une image:

- dont l'histogramme est "tassé" à gauche, vers les basses lumières;

- qui linéaire, c'est à dire que le niveau de luminosité d'un pixel est proportionnel à la luminosité de l'objet réel qu'il représente.

- qui peut être une image unique monochrome, ou ...

- .. . une image couleur, ou ...

- ... un jeu d'images monochromes du même objet prises avec des filtres en bande étroite

Les étapes du traitements vont consister à retirer certains défauts encore présents, à étirer l'histogramme pour augmenter le contraste et la luminosité, et à reconstruire ou amplifier des couleurs

5.2 les traitements avant étirement

Plusieurs opérations sont possibles avant étirement de l'image, elles vont être décrite ci-après.

5.2.1 retrait du gradient

Un gradient dans une image astrophotographique, correspond à une variation de luminosité ou de couleur du fond de ciel, souvent causée par des sources de pollution lumineuse, la Lune, une hauteur faible au dessus de l'horizon, etc

Le retrait du gradient se fait à partir d'échantillons du fond du ciel, choisit automatiquement ou de façon interactive.

5.2.2 Correction des couleurs

Il est possible de rééquilibrer la colorimétrie sur des images en couleur à partir des statistiques de couleurs des étoiles

5.2.3 atténuation du bruit

Diverses routines permettent de diminuer le bruit dans l'image , en particulier dans les zones de basses lumières.

5.2.4 séparation ou suppression des étoiles

Différentes routines permettent d'atténuer, de supprimer ou de séparer les étoiles du fond du ciel. C'est extrêmement utile parce que cela permet d'appliquer aux étoiles et au fond du ciel des étirements différents : on va chercher à conserver une colorimétrie exacte pour les étoiles tout en amplifiant l'intensité et la saturation des couleurs des nébuleuses, avant recombination finale.. Les algorithmes d'IA à base de réseaux de neurones font des merveilles dans ce domaine...

5.3 l'étirement

"Étirer" une image , c'est déplacer et dilater son histogramme pour jouer sur la luminosité (déplacement vers les hautes lumières) et son contraste (dilatation de la ,courbe de répartition.

5.3.1 étirement "classique"

Il existe une multitude d'algorithmes d'étirement, depuis des opérations simples sur l'histogramme jusqu'à l'utilisation de fonctions non-linéaires complexes. On procède le plus souvent par essai-erreur , en s'efforçant de retrouver toute la richesse dynamique de l'image sans perdre des détails dans les basses lumières ni "cramer" les hautes lumières.

C'est tout l’intérêt d'un nombre importants de poses longues : le stacking va éliminer le bruit et amplifier le signal, en préservant au mieux les capacités dynamiques du capteur.

5.3.2 étirement multi-image ou HDR (high dynamic range)

Cette technologie qu'on utilise en photo terrestre permet d'augmenter artificiellement la dynamique du capteur, tout simplement en assemblant plusieurs images acquises avec des temps de pose échelonnés : chaque image individuelle est adaptée en terme de dynamique à une certaine zone de l'image , des basses aux hautes lumières. Elle permet de déboucher les ombres et de ne pas saturer les zones de haute lumière, pour obtenir un rendu beaucoup plus agréable à l'oeil.

On peut utiliser la même technique sur les objets à très grande dynamique comme les galaxies, où un cœur très lumineux est entouré par des bras très sombres.

On va donc procéder avec plusieurs stacks d'images brutes acquises avec des temps de pose différents. En pratique deux temps de pose différents suffisent à obtenir des résultats améliorés.

5.4 les traitements après étirement

Beaucoup de possibilités à ce niveau aussi, on se contentera donc d'en citer quelques uns :

5.4.1 recombinaisons d'images avec et sans étoiles

Une opération classique : après avoir étiré et modifié séparément les images avec et sans étoiles, on les recombine en "dosant" l'intensité des étoiles par rapport aux nébulosités. Le dosage de recombinaison se fait typiquement avec un opération du genre "pixelmath" qui permet d'effectuer des opérations entre les pixels de plusieurs images.

5.4.2 reconstruction d'images en couleur à partir d'image monochromes acquises à travers des filtres à bande étroite

Procédé très classique qui consiste à combiner des images (i) soit prises à travers des filtres à bande étroite (Hα, OIII, SII ,Hβ ou couleur soit (ii) obtenues en séparant les composantes L R G B d'une image couleur.

Parmi les schémas classiques[1], on peut citer :

- HO ou HOO où on crée une image couleur avec le mapping suivant

| R | G | B |

|---|---|---|

| H | O | |

| H | O | O |

- S H O image couleur crée à partir des canaux Soufre SII, Oxygène OIII et Hydrogène Hα : c'est la base des images fantastiques du télescope Hubble

| R | G | B |

|---|---|---|

| S | H | O |

- L R G B Hα : cela consiste à renforcer une image couleur par un image Hα qui va accentuer les nébulosités[2] :

| R | G | B |

|---|---|---|

| L et R et Hα | L et G | L et B |

les derniers détails...

En général on peaufine l'image finale en ajustant le niveau de noir sur le fond du ciel et aussi éventuellement en ajustant la saturation des couleurs. Les plus belles images résultent toujours d'images brutes acquises dans de bonnes conditions suivies par un traitement minutieux.

6 Notes

- ↑ l'imagination des photographes étant sans limite, je me borne à donner les schémas les plus simples, qu'on peut aménager avec une infinité de variantes

- ↑ dans ce cas on par d'images acquises avec un camera monochrome et les filtres L (luminance) R G B et Hα; le filtre L permet de faire une acquisition très précise de la luminosité à pleine définition, on peut de contenter d'un binning sur les autres images