Matériel

1 Introduction[modifier | modifier le wikicode]

Rappelons les contraintes principales qui pèsent sur l'astrophotographie du ciel profond :

- exigence de pointage stable et relativement précis

- exigence de temps de pose assez long

Ces deux contraintes pèsent sur différents éléments du matériel :

- la précision et la stabilité du pointage induisent des contraintes sur les montures

- les temps de pose assez long imposent des contraintes sur les systèmes de prise de vue, APN ou caméra dédiées.

Avant de rentrer dans les détails, il faut ouvrir une parenthèse sur les techniques dites de "lucky imaging" , qui consistent (dans l'acceptation du terme utilisée par les amateurs) à utiliser des poses courtes, qui seront triées en éliminant celles qui ont subi une forte distorsion atmosphérique. Cette technique particulière, qui évite bien des contraintes liées aux poses longues, ne sera pas traitée ici. Le lien ci dessus renvoie vers un groupe dédié du forum Astrosurf.

2 Les montures et les trépieds[modifier | modifier le wikicode]

2.1 La monture[modifier | modifier le wikicode]

La monture (associée à son trépied) permet de réaliser un suivi d’objet dans le ciel et a donc un rôle fondamental dans la qualité des images acquises en poses longues.

On utilise généralement des montures motorisées, c'est à dire pour lesquelles un ou plusieurs moteurs entraînent les axes en rotation. Les montures les plus courantes possèdent un ou deux axes motorisés

Les montures utilisées par les amateurs se classent en deux catégories principales , en fonction de la façon d'orienter les axes de rotations :

- les montures azimutales ou alt-azimutales avec un axe vertical (contrôle de l'azimut) et un axe horizontal (contrôle de l'altitude de visée) . Ces montures sont adaptées à l'observation visuelle mais peu adaptées à l'astrophotographie, parce qu'elle engendre une rotation du champ à la prise de vue (le champ tourne autour de l'axe de visée de l'instrument) qui va entraîner un flou lors des poses longues.

- les montures équatoriales avec un axe (dit "d'ascension droite" ) qui va être aligné sur l'axe de rotation de la Terre lors de la mise en station, et un axe de déclinaison qui permettra de basculer l'instrument entre le pôle nord céleste et le pôle sud. Cette dernière configuration permet au suivi stellaire de se faire (i) par la seule rotation de l'axe AD et (ii) sans rotation de champ, ce qui explique que les montures équatoriales soient largement, voire exclusivement, utilisées en astrophotographie amateur.

Les montures équatoriales se déclinent en deux types principaux :

- des montures légères où seul l'axe d'ascension droite est motorisé : elle permettent de faire des poses d'une certaine durée mais supposent une mise en station très précise pour assurer un suivi correct.

- des montures où les axes AD et DEC sont motorisés, qui permettent d'avoir un suivi plus évolué, en particulier si on met en œuvre du guidage.

2.2 La motorisation[modifier | modifier le wikicode]

La précision de pointage est liée à la qualité (ou plutôt aux défauts) des composants mécaniques de la motorisation de chaque axe : moteur, réducteur.

- les moteurs sont en général des moteurs pas à pas qui permettent d'obtenir des vitesses lentes et régulières, mais avec un risque de perte de pas en cas de point dur dans la transmission. Le comptage des pas commandés permet d'estimer la rotation accumulée de l'axe au fil du temps et de connaître sa position à un instant donné... avec des erreurs possibles !

- les réducteurs sont en général à l'origine des défauts: erreur périodique, jeu , etc . L'erreur périodique est due à des défauts géométriques des réducteurs à engrenage et se traduit par un écart à la direction visée qui oscille avec une forme et une périodicité relativement régulière.

Comment compenser ces erreurs? il y a trois façons principales de procéder :

- la correction d'erreur périodique (PEC en anglais) consiste à calibrer cette erreur périodique à partir de suivi d'étoiles et à appliquer ensuite cette correction lors du suivi. Cette méthode assez simple n'est pas parfaite du fait déjà que l'erreur elle-même n'est pas complètement périodique[1]; elle est d'autant plus efficace que la qualité mécanique du réducteur est élevée[2] .

- l'ajout dans la monture d'un encodeur optique qui permet de mesurer la position absolue d'une axe avec une très grande précision et donc d'asservir les commandes de l'axe sur ces mesures précises. On obtient alors un suivi très précis, au prix d'un ou deux capteur (AD ainsi que DEC éventuellement) supplémentaires. La précision ainsi obtenue a un prix : ces encodeurs sont relativement coûteux et font grimper le prix des montures qui en sont équipées.

- le guidage consiste à mesurer la position dans le ciel d'une étoile qui sert de référence, en général proche de la direction de visée. Un logiciel auxiliaire calcule alors l'écart par rapport à la position de l'étoile de référence et renvoie des corrections à la monture. Le suivi de l'étoile de référence se fait alors avec un capteur dédié (petite caméra) soit : (i) à travers une lunette elle-même dédiée au guidage, soit : (ii) grâce à un prisme qui renvoie une partie du faisceau de l'instrument principal vers la caméra de guidage. Ce prisme est porté par un diviseur optique (DO) qu'on appelle le plus souvent par son acronyme anglais OAG (off-axis guider), qui s'insère dans le trajet optique de l'instrument principal . Voir illustration ci dessous :

Les défauts périodiques des montures ont en général une périodicité de l'ordre de quelques minutes, ce qui rend très aléatoire un suivi de durée supérieur à quelques dizaines de secondes.

La solution la plus simple pour réaliser des poses longues avec un suivi correct consiste à mettre en œuvre du guidage [3] , avec une petite caméra associée à une lunette ou à un diviseur optique.

Tout ce qui précède est à pondérer par la focale de l'instrument de prise de vue et la durée de prise de vue envisagée : il est possible de faire du grand champ sans guidage avec un APN et un objectif de courte focale ; mais il est illusoire d'imager une galaxie ou une nébuleuses avec un instrument de 500mm de focale ou plus sans guidage.

2.3 le trépied[modifier | modifier le wikicode]

Il garantit la stabilité de la monture et de son chargement. C'est un élément important de la qualité de suivi, et il faut donc qu'il soit adapté à la charge qu'il va devoir supporter. Il jour aussi un rôle important dans l'amortissement des vibrations provoquées par le vent par exemple.

2.4 Les performances d'ensemble[modifier | modifier le wikicode]

En photographie, il faut de bonnes performances de suivi : ce qui est acceptable en visuel devient rapidement rédhibitoire en imagerie. Il faudra faire en sorte que les éléments soient adaptés à la charge de l'instrument d'imagerie au complet. On prêtera attention aux points suivants :

- s'assurer que le trépied (ou le pier) est suffisamment rigide pour supporter son chargement (monture plus instrument) . Avec une lunette "costaud" ou un gros réflecteur, le poids grimpe très vite. En situation de vent, faire un essai avec des patins amortisseurs qui atténueront les vibrations, surtout sur un sol rigide.

- prendre de la marge sur la capacité de charge de la monture... celle annoncée par le constructeur est assez variable dans son optimisme et constitue de toute façon une limite à ne pas dépasser. Comme pied de pilote, on peut considérer qu'en astrophoto on peut se placer à 70% de la masse maximale embarquée.

- se rappeler que la physique est têtue : l'inertie de l'instrument joue un rôle sur la qualité de suivi , et que cette inertie, à poids égal, n'a rien à voir entre une formule compacte (RC ou SC) et une lunette un peu longue : la réponse aux vibrations va être très différente.

- sur les montures qu'on ne peut équilibrer précisément (axes non débrayables comme les montures à réducteur harmonique), il faut quand même dégrossir le centrage[4] de la charge :

- en DEC, il faut repérer la position du centre de masse en longitudinal, simplement en posant sur table la queue d'aronde de l'instrument en travers sur un cylindre suffisamment rigide (équilibre avant/arrière) . On montage, on mettra le repère au milieu de la pince de la monture

- en AD, en utilisant la barre de contrepoids et un contrepoids ad hoc

3 les optiques[modifier | modifier le wikicode]

3.1 introduction[modifier | modifier le wikicode]

Cet article va traiter sommairement du choix d'un instrument destiné au ciel profond. Cette question fait partie typiquement de celles qui génèrent des flots d'échanges sur les forum... parce qu'elle est relativement complexe !

Il est difficile de résumer très succinctement cette épineuse question. J'essaie avec les paragraphes ci-dessous de résumer les avantages et les inconvénients des principales configurations optiques accessibles à l'amateur.

3.2 Objectifs photographiques[modifier | modifier le wikicode]

C'est une solution bien adaptée au photographe qui va tâter du ciel profond avec son matériel ordinaire : APN et objectifs dédiés.

On pourra aussi valablement utiliser des objectifs avec une caméra astro, en utilisant un adaptateur mécanique.

3.2.1 avantages...[modifier | modifier le wikicode]

Les objectifs photo classiques présentent un certain nombre d'avantages :

- c'est pratiquement la seule solution en grand champ : il n'y a pratiquement pas sur le marché d'optiques dédiées astrophoto en dessous de 180mm [5].

- c'est une solution économique, parce qu'on trouve ce type d'optique en occasion à des prix très abordables. Avec un peu de patience, on peut dénicher de véritables pépites , en particulier sur des objectifs anciens non-autofocus : les dispositifs de mise au point (rampe hélicoïdale) sont exempt de jeu et tiennent bien la mise au point.

- les objectifs de type "reflex" (visée sur miroir et prisme) ont en plus l'avantage d'avoir un tirage assez important (de l'ordre de 45mm pour Nikon et Canon) qui permet de disposer d'un adaptateur vers une camera astro permettant de monter des filtres.

- remarque : les objectifs destinés à la macrophotographie ont des performances généralement très bonnes en astro

3.2.2 ... et inconvénients[modifier | modifier le wikicode]

- tout comme pour les instruments , les prix des objectifs divergent avec la longueur focale : si on ne dispose pas d'un gros télé et si on n'en a pas l'usage en photo terrestre, il est exclu d'en acquérir un pour le seul usage astrophoto

- la qualité optique est assez impitoyable en astro : un "cul de bouteille" terrestre restera un mauvais objectif pour l'astro... il n'y a pas de miracle !

- la plupart des zoom embarquent des formules optiques complexes et donnent des performances relativement médiocres : là aussi, si on en a pas l'usage en terrestre, il faut passer son chemin

- les performances sont rarement optimales à pleine ouverture : il faut accepter de perdre un peu d'ouverture et de "visser" la bague des diaphs d'un ou deux crans.

- les objectifs photos ont un backfocus relativement réduit pour les objectifs reflex (autour de 45mm) et très faibles ( <20mm) pour les hybrides, ce qui complique leur adaptation à une caméra astronomique. C'est faisable sur les montures reflex avec des adaptateurs ad hoc, mais impossible sauf erreur avec les objectifs hybrides. On utilisera donc ces derniers avec leur boitier photo.

3.3 Les lunettes ou réfracteurs[modifier | modifier le wikicode]

Les lunettes sont des instruments relativement polyvalent et qui donnent des résultats de bonne qualité en photographie. On n'entrera pas ici dans une analyse des mérites comparés des doublets / triplets / Petzval , etc...

On se reportera donc aux forums spécialisés qui regorgent de fils d'échanges à ce sujet.

3.3.1 avantages...[modifier | modifier le wikicode]

- ce sont des instruments simples et stables dans leur performance (pas de besoin de maintenance de la collimation)

- il sont compacts et transportables aisément jusqu'à 500m de focale, donc adapté au photographe nomade

- on en trouve dans de large gammes de prix et de qualité

- le marché de l'occasion est assez actif

- les petites lunettes sont compatibles avec un usage terrestre occasionnel en animalier par exemple avec un APN

3.3.2 ... et inconvénients[modifier | modifier le wikicode]

- les prix des longues focales sont vite prohibitifs

- les rapports d'ouverture F/D sont en général assez faible, entre F6 et F8 typiquement

- le principe optique des lunettes les rend sensibles au chromatisme , souvent présent dans les instruments d'entrée de gamme

3.3.3 remarques:[modifier | modifier le wikicode]

- les lunettes de longue focale à faible ouverture, plutôt destinées au planétaire, ne sont pas adaptées au ciel profond (temps de pose prohibitif)

3.4 Les réflecteurs et catadioptriques[modifier | modifier le wikicode]

Les réflecteurs (on parle de télescope en français) sont des instruments qui comportent un ou plusieurs miroirs. Ils offrent des capacités inégalées de pouvoir collecteur, du fait que des instruments à grand diamètre sont relativement économiques.

Les catadioptriques utilisent à la fois des miroirs et des lentilles.

Plusieurs configuration optiques "standard" existent : elle sont décrites dans le document accessible sous ce lien .

Pour le CP, on ne retiendra que les instruments qui ont un rapport F/D inférieur ou proche de 10 nativement ou avec un réducteur de focale.

Les réfracteurs offrent des capacités inégalées de pouvoir collecteur, du fait que des instruments à grande ouverture sont relativement économiques.

On va donc y retrouver quatre configurations possibles (on n'évoquera pas les poissons exotiques comme le Riccardi-Honders et autres ...) :

3.4.1 Newton[modifier | modifier le wikicode]

à tout seigneur ... c'est un type d'instrument bien adapté au ciel profond.

3.4.1.1 avantages[modifier | modifier le wikicode]

- La formule optique est simplissime (deux miroirs dont un plan)

- Les newtons sont faciles à collimater, et raisonnablement transportables.

- On trouve aussi de bons correcteurs optiques qui permettent de compenser l'aberration de coma inhérente à cette formule.

- On dispose de rapports F/D allant de 4 à 6/7.

- le tube ouvert permet une mise en température relativement rapide

3.4.1.2 inconvénients[modifier | modifier le wikicode]

- la longueur et le diamètre du tube sont importants (liée au chemin optique) et va donc rendre ces instruments sensibles au vent

3.4.2 Schmidt-Cassegrain[modifier | modifier le wikicode]

Popularisé par le marque Celestron dont il constitue le fer de lance. Ce sont des instrument très compacts, avec un F/D de 10 typiquement, qu'on peut diminuer avec un réducteur.

3.4.2.1 avantages[modifier | modifier le wikicode]

- compacité du tube

- polyvalence avec le planétaire avec des focales assez longues

- tube fermé donc risque de salissure interne limité

- bien adapté aux petites structures du ciel profond

- collimation relativement simple par le réglage du secondaire

3.4.2.2 inconvénients[modifier | modifier le wikicode]

- temps de mise en température

3.4.3 Ritchey-Chretien[modifier | modifier le wikicode]

Cette formule optique exempte de coma est popularisée par un constructeur asiatique (GSO) qui produit des instruments relativement accessibles.

Le formule optique RC est bien adaptée au ciel profond, les instruments ont des F/D autour de 8, qu'on peut abaisser avec un réducteur de focale.

3.4.3.1 avantages[modifier | modifier le wikicode]

- compacité du tube

- absence de coma

- mise en température assez rapide

- bien adapté aux petites structures du ciel profond

3.4.3.2 inconvénients[modifier | modifier le wikicode]

- forte obturation qui diminue le contraste

- collimation un peu plus délicate qu'un newton

Les "exotiques"[modifier | modifier le wikicode]

On ne rentrera pas dans le détails de ces formules (Cassegrain corrigé, Dhal Kirkham, Riccardi Honders,...) qui se déclinent en général dans des instruments de gros diamètres relativement coûteux.

4 les capteurs numériques[modifier | modifier le wikicode]

4.1 introduction et généralités[modifier | modifier le wikicode]

En astrophoto du ciel profond, deux types de matériels de prise de vue sont utilisés classiquement : des caméras dédiées à l'astrophotographie et des appareils photos numériques (APN) . Les sections qui suivent vont détailler les méthodes d'utilisations de ces équipements. Commençons par analyser la problématique générale.

Les objets du ciel profond sont en général relativement peu lumineux, et nécessitent donc des temps de pose assez longs (de la dizaine de seconde à plusieurs minutes), avec des conséquences sur les performances des capteurs.

Quelles sont les contraintes liées à des poses longues ? Elle sont essentiellement liées aux bruits de différentes natures qui proviennent du capteur et qui s'ajoutent au signal utile qui vient de nos cibles photo.

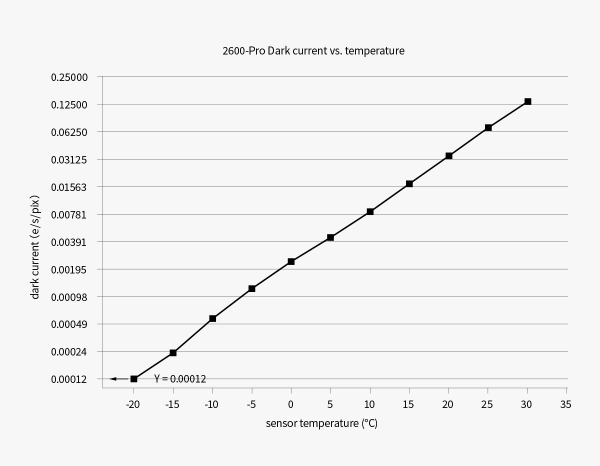

bruit thermique du capteur : c'est la perturbation principale, qui se cumule au fil de l'exposition. C'est à dire que même dans le noir complet, le capteur va engendrer une image qui correspond à l'accumulation du bruit thermique. Le bruit thermique augmente avec la température du capteur, et cet aspect sera abordé plus loin. On parle de "courant d'obscurité" du capteur ("dark current") qui correspond au bruit thermique.

bruit de lecture : c'est le bruit engendré par la lecture des informations de chaque pixel par l'électronique d'acquisition.

amp glow : c'est un défaut propre au CMOS (qui tend à disparaitre sur les capteurs récents) qui crée une image assez intense liée à l'échauffement de l’électronique du capteur, très visible sur les poses longues.

bias ou offset : c'est la valeur mesurée au niveau de chaque pixel sur une pause très courte, pour laquelle on obtient une valeur non nulle alors qu'on devrait avoir une valeur "zéro" correspondant au noir absolu.

Ces différentes causes peuvent se compenser, au moins partiellement, par des calibrations qu'on applique aux images brutes lors du pré-traitement avant empilement.

4.2 Quelle technologie ? CMOS ou CCD ?[modifier | modifier le wikicode]

Deux technologies existent aujourd'hui pour les capteurs numériques : le CCD (charged coupled device) et le CMOS (complementary metal-oxyde silicon) . La première est la solution historique, qui est actuellement supplantée par la seconde, qui monte régulièrement en performance. Le CMOS est maintenant quasiment universel pour toute l'imagerie numérique grand public, le CCD étant réservé a des usages techniques ou scientifiques plus pointus. Le matériel photo terrestre utilise majoritairement du CMOS, et c'est donc le cas des boitiers APN. Les caméras dédiées à l'astrophotographie se partagent encore entre CCD et CMOS[6], le second s'imposant de plus en plus au fil du temps, essentiellement grâce à un rapport performances/prix plus favorable.

4.3 quelle taille de capteur ?[modifier | modifier le wikicode]

le tableau ci dessous regroupe les capteurs fréquemment utilisés dans les caméra refroidies récentes

| type | L | H | taille pixel (µ) | bit depth | type | ampglow |

|---|---|---|---|---|---|---|

| IMX533 | 11,31 | 11,31 | 3,76 | 14 | carré | non |

| IMX585 | 11,13 | 6,26 | 2,9 | 12 | 1/1,2" | non |

| IMX492 | 19,2 | 14 | 2,31 | 12 | 4/3" | oui |

| IMX571 | 23,5 | 15,7 | 3,76 | 16 | APS-C | non |

| IMX183 | 13,2 | 8,8 | 2,4 | 12 | 1" | oui |

| IMX410 | 36 | 24 | 5,94 | 14 | full frame | non |

| IMX455 | 36 | 24 | 3,76 | 16 | full frame | non |

En pratique, on choisira plutôt un capteur assez grand ( 4/3" et au-dessus) et le choix dépendra surtout du budget disponible. En dehors du format full frame, qui demande aussi de bonnes qualités (taille du cercle image) au niveau de la chaine optique, et qui impose l'utilisation d'un correcteur aplatisseur, les formats APS-C et 4/3" présentent à mon avis un bon compromis en terme de rapport performance/prix.

4.4 couleur ou N&B ?[modifier | modifier le wikicode]

Là aussi, c'est une question qui fait débat.

Les capteurs couleur permettent d'obtenir directement une image en couleur avec une chaîne de traitement assez simple. On peut aussi faire directement des images sur des lignes d'émissions combinées Halpha, OIII SII ou Hbeta car il existe des filtres bi-bandes qui permettent d'acquérir des images sur deux bandes d’émissions simultanées.

Les capteurs N&B sont plus adaptés aux acquisitions de lignes d'émissions avec les filtres mono-bandes ad hoc, qui offrent plus de possibilité en terme de compositions, de résolution; de types de filtres, mais probablement au prix d'une mise en œuvre un peu plus complexe et d'une chaine de traitement un peu plus longue.

| caméra | avantage | inconvenient |

|---|---|---|

| couleur |

|

|

| n&b |

|

|

Par expérience personnelle, j'utilise beaucoup plus ma caméra couleur que la N&B, mais cela ne vaut bien sûr que pour votre serviteur...

5 le matériel de prise de vue[modifier | modifier le wikicode]

5.1 les caméras[modifier | modifier le wikicode]

On entend ici par "caméra" des équipements dédiés à la photographie astronomique, par opposition aux APN. Plusieurs fabricants proposent divers types de caméras, CMOS ou CCD, avec une spécificité notable en ce qui concerne le matériel adapté au ciel profond : disposer d'un système de refroidissement actif du capteur. Ce dispositif permet de faire fonctionner le capteur à une température très inférieure à l'ambiante avec un impact très important sur le bruit thermique.

La courbe de variation du courant d'obscurité ( capteur IMX571 ), qui correspond au bruit thermique, montre des variations très rapides avec la température : entre 0° et 20°, on passe de 0,002 à 0,03 ce qui correspond à une multiplication par 15 du niveau de bruit : c'est tout l’intérêt du refroidissement !

Il est donc assez recommandé de s'équiper d'une caméra refroidie pour les images du ciel profond, avec la possibilité de prendre des images très longues (jusqu'à plusieurs minutes) avec des durées de poses cumulées pouvant atteindre plusieurs heures.

Listes (non exhaustive) des principaux fabricants/revendeurs de caméras refroidies :

- Altair Astro

- Atik

- Moravian

- Omegon

- Player-One

- QHYCCD

- QSI

- SBIG

- ToupTek

- ZWO

... là aussi, les forums consacrés à la photographie astronomique regorgent de fils de discussion comparant les performances du matériel disponible sur le marché.

5.2 les appareils photo numériques (APN)[modifier | modifier le wikicode]

La plupart des "grands" constructeurs de matériel photo proposent des boîtiers à objectifs interchangeables qu'on peut utiliser en astrophotographie, associés à des objectifs photo ou à des lunettes ou des télescopes.

Les boîtiers à objectifs fixes (en général des "petits" grands angulaires à focale fixe ou des zooms trans-standard) sont utilisables pour faire du grand champ, mais ils sont en général équipés de petits capteurs assez sensibles au bruit sur les longues poses.

Les boîtiers de prédilection pour l'astrophotographie sont donc les réflex ou les hybrides. Ils sont équipés de trois formats de capteurs : full frame (24x36mm), APS-C ou 4/3". Les boîtiers sont majoritairement équipés de capteurs couleur , identiques (ou presque !) à ceux utilisés dans les caméra astro.

5.2.1 maudits algorithmes ![modifier | modifier le wikicode]

Les APN embarquent des processeurs qui font du traitement sur les images (débruitage, accentuation, gestion de la couleur)., ce qui n'est pas toujours souhaitable, sachant que ces opérations ne sont souvent pas débrayables. Chez Nikon, par exemple, les images obtenues en pose longue sont doublées par un dark. L'idéal est de pouvoir disposer de l'image la plus "brute" possible pour éviter les traitements intermédiaires : on fera donc systématiquement les acquisitions en format "Raw" (brut) pour limiter les traitements internes.

5.2.2 filtré / défiltré / refiltré ?[modifier | modifier le wikicode]

Là est la question... les capteurs qui équipent les boîtiers photo intrinsèquement sensibles dans une gamme qui va des UV au proche infra-rouge; ils sont couverts par un filtre qui ne laisse passer que la lumière visible pour éviter la distorsion du rendu des couleurs ainsi que le flou lié au fait que les extrémités du spectre sont mal focalisées.

Si on conserve ce filtre, on va perdre de la sensibilité dans le rouge, ce qui est gênant pour imager les sources Halpha. Partant de là, on peut :

- vivre avec cette perte de sensibilité qu'on compensera partiellement au traitement;

- défiltrer totalement le capteur en retirant purement et simplement le filtre avec pour conséquences : (i) on élargit la plage de réponse du capteur dans l'UV et le rouge et l'IR, il faudra donc ajouter un filtre UV/IR dans le chemin optique (ii) on modifie le tirage (longueur optique) entre la baïonnette du boîtier et le capteur ce qui peut interférer avec la mise au point en photo avec des objectifs terrestre (iii) le rendu des couleurs sera fortement altéré en photo terrestre. Cette solution est économique mais rend l'usage en photo terrestre délicat voire impossible

- défiltrage avec refiltrage partiel : dans ce cas on remplace le filtre d'origine par un filtre neutre, ce qui conserve le tirage du boitier et le rend compatible avec la mise au point avec des objectifs terrestres. On conserve l'élargissement du spectre dans le rouge, ce qui est le but recherché;

- défiltrage avec refiltrage "total" : dans ce dernier cas, on remplace le filtre initial par un filtre adapté à l'astrophotographie, qui va étendre la sensibilité dans le rouge et bloquer les UV et l'IR.

On se fera une idée sur cette opération sur les forums ad hoc, je vous livre ci-dessous quelques réflexions qui n'engagent que moi.

- l'idéal est de de-filtrer un boîtier un peu ancien ou de trouver un boîtier défiltré d'occasion;

- je suis un peu réticent à appliquer cette opération à un boîtier récent et haut de gamme, parce qu'elle dégrade l'utilisation en terrestre;

- on trouve foule de tutoriaux pour du défiltrage DIY: c'est à mon avis une opération réservée à des gens ayant une certaine habitude de la mécanique de précision, parce qu'elle suppose pas mal de phases de démontage/remontage en milieu hostile : les entrailles d'un Canon relèvent plus de la micro-chirurgie que de la mécanique auto. Il faut aussi absolument éviter de déposer des poussières entre filtre et capteur. On peut se renseigner auprès d'un spécialiste ici; je précise comme toujours que je n'ai aucun lien avec cette entreprise.

5.3 du bon usage des capteurs:[modifier | modifier le wikicode]

5.3.1 doucement sur le gain, SVP ![modifier | modifier le wikicode]

La principale caractéristique du ciel profond est de présenter en général des cibles de faible luminosité. En photographie argentique, jadis, on adaptait le choix de l'émulsion à la nature du sujet : on allait des pellicules à grain fin à faible sensibilité à des pellicules très sensibles avec un grain moyen à gros : on parlait de sensibilité repérée par un indice ASA. La même logique a continué en numérique, on parle d'une sensibilité en ISO qu'on peut ajuster, on ne change évidemment pas le capteur quand on joue sur les "ISOs", mais seulement le gain de lecture appliqué à chaque pixel.

Sur des scènes peu lumineuses, le réflexe est d'augmenter ce gain pour bien "sortir" la scène : on le fait régulièrement en photo terrestre dès qu'on opère en basse lumière...

Analysons ce qui se passe avec une analogie musicale : sur une chaîne stéréo, en imaginant une plage de musique pianissimo, on peut monter le niveau : on va entendre les détails instrumentaux, et aussi les bruits de fond, le souffle ... en cas de coup de cymbale inopiné, c'est la catastrophe : l'ampli va saturer et le son rendu sera distordu.

C'est le même problème en photographie : on est coincé entre le bruit de fond et le niveau d'éclairement où le pixel va arriver à saturation : si on monte le gain, la saturation va arriver beaucoup plus tôt et on va perdre toutes les informations dans les hautes lumières.

C'est la multiplication des poses et leur empilement qui va nous permettre de restituer des détails fin de dynamique dans les basses lumières, et il faut absolument accepter de vivre avec des images unitaires fortement sous-exposées !

5.3.1.1 pour les caméras[modifier | modifier le wikicode]

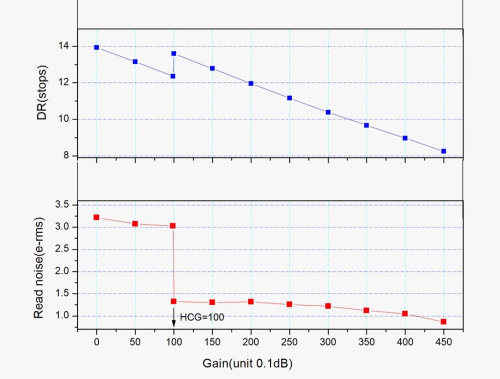

Il existe un paramètre de gain propre à chaque constructeur. L'exemple ci-dessous concerne les informations fournies par le constructeur ZWO sur une caméra qui utilise le capteur IMX571.

Ce capteur récent présente une dynamique très élevée (DR = dynamic range) grace à un convertisseur sur 16 bits. On voit que la dynamique descend fortement quand on augmente le gain. Le capteur présente une particularité : au gain 100, le capteur enclenche un mode dit HCG (high conversion gain) qui diminue le bruit de lecture et permet de retrouver quasiment la même la même dynamique qu'à faible gain. Pas de question à se poser : on va travailler pour la plupart des applications à ce niveau de gain qui donne un bon compromis.

5.3.1.2 pour les appareils photo numériques[modifier | modifier le wikicode]

Pour les boîtiers numériques, le problème est identique : l'optimum sur la plupart des capteurs se trouve autour de 400 à 800 ISO, il est donc contre productif de pousser le gain plus haut

5.3.2 quelle résolution / quelle taille de pixel ?[modifier | modifier le wikicode]

Autre sujet récurrent de "cyberdiscorde" : le choix du couple instrument / caméra. La question est de savoir quelle est la taille optimale des pixels d'une caméra placées derrière une optique de focale F et d'ouverture D. Le Diamètre D va donner le pouvoir de séparation de l'instrument, c'est à dire la capacité à distinguer deux objets d'une certaine taille. Ce pouvoir séparateur "se projette" sur le capteur en donnant une image dont la taille est inversement proportionnelle à la longueur focale.

En poses longues, ça se complique un peu avec la turbulence atmosphérique qui vient réduire la résolution théorique : dans des conditions de turbulences "ordinaires", la turbulence limite le pouvoir de séparation à celui d'un instrument de 120mm de diamètre.

Je vais tenter une analogie de carrelage audacieuse : ce qui sort de l'optique est déjà une image "pixelisée" [7] par la résolution. En reformulant, la cible est déjà limitée en résolution par la turbulence et l'instrument, et chaque "carreau" de résolution ne donnera rien de plus que l'information unique de luminance et couleur qu'il contient. En schématisant un peu, que ce carreau éclaire 1 ou 10 pixel sur le capteur, on aura 1 ou 10 fois la même information.

On voit intuitivement les notions de

- sur-échantillonnage : trop de pixel pour un carreau de résolution : on "gaspille du pixel";

- sous-échantillonnage: : c'est le cas où, à l'inverse, les carreaux sont plus petits que les pixels : on va donc moyenner les carreaux, et gaspiller du potentiel de résolution de l'instrument.

La théorie donne des résultats un peu plus fins : en fait, pour tirer partie de l'instrument, il faut sur-échantillonner légèrement, 2 à 3 fois plus fin que la résolution...

Une fois qu'on a fini les discussions et les possibles débats houleux, on s'accorde sur la formule suivante :

Pour une taille de pixel T donnée en micron , le F/D idéal est proche de 5xT si on ne tient pas compte de la turbulence atmosphérique (c'est le cas en lucky imaging).

F/Dideal =5 x T

Avec deux remarques importantes :

- Attention, cela ne signifie absolument pas qu'il est interdit de prendre une image au foyer d'une instrument à F/D=8 avec des pixel de 3 microns ! Cela veut simplement indiquer que dans ces conditions, on est désoptimisé avec des pixels trop grand et qu'on va donc sous-échantillonner.

- deuxième remarque qui vient percuter la précédente : en imagerie à longue pose , c'est la turbulence atmosphérique qui limite la résolution, typiquement autour de 1 à 2 secondes d'arc en conditions normales. C'est donc par rapport à cette limitation qu'il va falloir évaluer la pertinence de la taille des pixels, et alors la focale de l'instrument entre en jeu , parce qu'elle ramène au niveau du capteur l'effet de la distorsion.

Je donne ci dessous un exemple très schématique en comparant la situation de plusieurs instruments à F/D = 8, avec des focales allant de 400 à 1600 mm.

La taille théorique optimale serait des pixels de 8 ÷ 5 = 1, 6 micron.

| instrument n° | 1 | 2 | 3 | 4 |

| F mm | 400,0 | 800,0 | 1200,0 | 1600,0 |

| D mm | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |

| F/D | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

| Pixel (taille optimale théorique, en microns) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

| champ d'un pixel en secondes d'arc | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |

| limite résolution théorique de l'instrument (arc.sec) | 2,8 | 1,4 | 0,9 | 0,7 |

| turbulence (arc.sec) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Turbulence ramenée au capteur (microns) | 2,0 | 3,9 | 5,9 | 7,8 |

| optimum de la taille du pixel avec la turbulence | - | - | 2,5 | 3,4 |

Que constate-t-on ? Si on ne tient pas compte de la turbulence, le champ d'une pixel est environ 2,3 fois plus petit que la limite théorique de résolution, ce qui correspond au "juste" sur-échantillonnage : on pense que tout va bien...

Si on tient compte de la turbulence, pour 400 et 800mm, on constate que la turbulence a une amplitude inférieure à la limite de résolution: les "petits" pixels restent optimaux; à 1200 et 1600 mm de focale, la turbulence prend le dessus et "floute" les images à un niveau supérieur à la limite de l'instrument : les petits pixels n'ont plus d’intérêt.

5.4 (tentative de) conclusion[modifier | modifier le wikicode]

Je pense que pour le photographe terrestre curieux de s'essayer en astrophoto, l'APN est une excellente solution pour s'essayer à cette technique. On peut s'attaquer au ciel profond, certes avec une dynamique un peu réduite par rapport à un capteur refroidi, mais avec du matériel qui reste polyvalent et qui ne demande pas dépenses supplémentaires. Les APN sont de plus utilisables simplement sur des optiques astronomiques avec des adaptateurs mécaniques peu coûteux.

L'APN associé à des objectifs photos, donnera de très bon résultats, en particulier en champ large avec des objectifs classiques, du grand angle au petit télé.

Pour les mordus, on pourra progresser soit par la voie de l'APN défiltré, soit en passant à une caméra refroidie.

6 Notes[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ les limites de cette méthode viennent en particulier que les montures ne mesurent pas directement (sauf celles équipées d'encodeurs) la position de sortie de l'axe, mais bien la position déduite du nombre de pas envoyés au moteur par rapport à une position de référence. Il subsiste donc des causes d'erreurs autres que la linéarité ou le jeu du réducteur qui ne sont pas compensées, comme apr exemple les pertes de pas.

- ↑ pour plus de détail, voir le lien vers une page en anglais sur le sujet

- ↑ pour aller un peu plus loin, le guidage est la seule solution qui permet de réaliser un suivi en boucle fermée sur une cible, et donc de corriger toutes les erreurs engendrées par la monture

- ↑ un excentrement important du centre de gravité de la charge par rapport au centre de rotation peut créer un couplage dynamique entre des deux axes AD et DEC et exciter des modes de flexion et de torsion au niveau de la structure de la monture et du pied.

- ↑ il existe des objectifs en monture dite C ou Cs qui sont au départ destinés aux caméras de surveillance. Leur prix très abordables laissent planer le doute quant à leur qualité optique et à leur performances...

- ↑ le débat reste vif entre les utilisateurs, chevronnés en général de CCD, et ceux de CMOS ... on pourra se faire sa propre idée au fil de la lecture des forums qui abordent le sujet. Ce qui est certain, c'est que les plus gros défauts du CMOs, à savoir bruit et ampglow se sont grandement améliorés

- ↑ c'est un abus de langage honteux, parce que la vraie "pixélisation" n'interviendra évidemment qu'au niveau du capteur . Il faut comprendre cette métaphore du carreau comme étant la limite de la résolution accessible à travers la chaîne optique